1874 : le Pari(s) de l’impressionnisme

Critiques

Chroniqueurs, écrivains et journalistes proposent leurs comptes rendus de salons ; la presse artistique se lie étroitement à l’évolution des Salons. Ils intègrent le cercle des acteurs du monde de l’art, au même titre que les artistes et le public. Certains critiques deviennent célèbres en écrivant des papiers enflammés sur les expositions impressionnistes à l’image de Joris-Karl Huysmans, Philippe Burty ou encore Louis Leroy.

En effet, devant tant de nouveauté, la critique d’art fait couler beaucoup d’encre lors de la première exposition des peintres impressionnistes de 1874. Sous le choc face à une telle révolution picturale, celle-ci se révèle majoritairement négative (exemple ci-dessous). Cependant, une partie non négligeable des commentateurs rend hommage à ces artistes aux manières et aux sujets si novateurs (exemple ci-dessous). Le succès du mouvement est en grande partie dû au chahut que provoquent les impressionnistes dans la presse. C’est d’ailleurs un journaliste, Louis Leroy, qui donne son nom au mouvement : l’Impressionnisme.

Exemple d'une critique positive

Edmond Lepelletier (1846 - 1913) est un journaliste, poète et homme politique. Ses critiques d’art paraissent notamment dans Le Patriote français. Il est l’un des premiers écrivains à s’exprimer de manière positive sur le groupe impressionniste.

AVENEL, Henri, Edmond Lepelletier, photographie parue dans La Presse française au vingtième siècle, édité par Flammarion, en 1901.

Edmond Lepelletier, « Chronique parisienne : L’Exposition libre du boulevard des Capucines », Le

Patriote français, 19 avril 1874

L’esprit d’initiative ne court pas précisément les rues chez nous.

Aussi, quand nous le rencontrons cheminant allègre et provoquant, devons-nous respectueusement lui tirer notre chapeau et lui emboiter le pas avec reconnaissance.

Tenez, justement le voilà qui passe, et nous fait signe de le suivre boulevard des Capucines, dans les anciens ateliers de Nadar.

Là, quelques peintres, la plupart très connus, se sont réunis et ont accroché, qui une toile, qui deux, qui trois, - et quand chacun a eu accroché la sienne, on s’est trouvé avoir ouvert une exposition à la fois privée et publique, - une galerie plutôt qu’un salon,

- où les amateurs de peinture peuvent amplement se délecter.

Cette tentative intelligente sera sans doute accueillie par tous ceux qui se trouvent mal à l’aise pour jouir d’une œuvre d’art au milieu de la cohue bruyante, poussiéreuse et hébétée qui encombre la foire aux tableaux du palais de l’Industrie.

Et le nombre de ceux-là est grand. Disons cependant que dans l’esprit des organisateurs de l’Exposition libre, il n’est entré aucune pensée de protestation ou de concurrence à l’encontre de l’Exposition officielle.

Plusieurs des artistes qui y exposent figurent en même temps au Salon.

C’est uniquement la substitution de l’artiste à l’intermédiaire du marchand de tableaux, le peintre entrant en relations directes avec l’amateur, - le poète s’éditant lui-même.

Citons, parmi les toiles principales de l’Exposition libre les œuvres suivantes :

Le Déjeuner, de M. Claude Monet ; la Première lecture de la loi et le Maître d’école, de M. Edouard Brandon ; l’Intérieur de coulisses, de M. Degas.

Parmi les paysages, nous citerons une Vue de la rue Cortot, sur le versant de Montmartre, de M. Lépine ; le Verger et la Gelée blanche, de M. Camille Pissaro [sic] ; la Route bretonne et la Ferme, de M. Rouart ; l’Ile de la Loge, de M. Sisley ; la Maison du pendu, de M. Paul Cézanne ; la Maison du charpentier, de M. Gustave Colin ; les Marines, de M. Napoléon Lepic ; les Vues d’Italie, de M. de Nittis, etc., etc.

Nous reviendrons sur cette intéressante tentative ...

Exemple d'une critique négative

Louis Joseph Leroy (1812-1885) est un journaliste, écrivain et artiste collaborant au Journal amusant, au Charivari et au Gaulois. Il est devenu l’un des critiques les plus célèbres du XIXe siècle, ayant inventé le terme « impressionniste » le 25 avril 1874, pour se moquer du tableau Impression, soleil levant peint par Claude Monet.

Atelier_Nadar_btv1b53081569f.jpeg)

NADAR, Louis Joseph Leroy, entre 1870 et 1885, photographie, Paris, BNF.

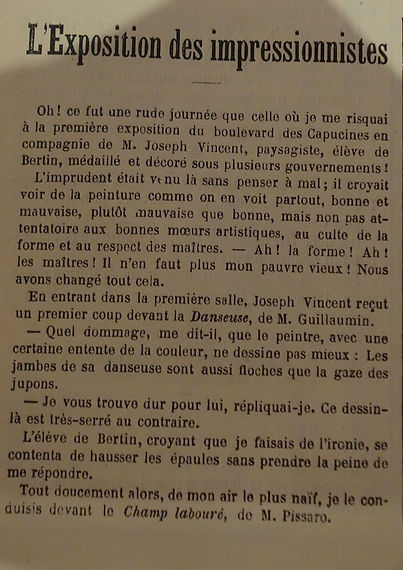

Louis Leroy, « L’Exposition des impressionnistes », Le Charivari, 25 avril 1874, p. 79-80

Oh ! ce fut une rude journée que celle où je me risquai à la première exposition du boulevard des Capucines en compagnie de M. Joseph Vincent, paysagiste, élève de Bertin, médaillé et décoré sous plusieurs gouvernements !

L’imprudent était venu là sans penser à mal ; il croyait voir de la peinture comme on en voit partout, bonne et mauvaise, plutôt mauvaise que bonne, mais non pas attentatoire aux bonnes mœurs artistiques, au culte de la forme et au respect des maîtres.

– Ah ! la forme ! Ah ! les maîtres ! Il n’en faut plus mon pauvre vieux ! Nous avons changé tout cela.

En entrant dans la première salle, Joseph Vincent reçut un premier coup devant la Danseuse, de M. Guillaumin.

– Quel dommage, me dit-il, que le peintre, avec une certaine entente de la couleur, ne dessine pas mieux : Les jambes de sa danseuse sont aussi floches que la gaze des jupons.

– Je vous trouve dur pour lui, répliquai-je. Ce dessin-là est très-serré au contraire.

L’élève de Bertin, croyant que je faisais de l’ironie, se contenta de hausser les épaules sans prendre la peine de me répondre.

Tout doucement alors, de mon air le plus naïf, je le conduisis devant le Champ labouré, de M. Pissaro [sic].

A la vue de ce paysage formidable, le bonhomme crut que les verres de ses lunettes s’étaient troublés. Il les essuya avec soin, puis les reposa sur son nez.

– Par Michalon ! s’écria-t-il, qu’est-ce que c’est que ça ?

– Vous voyez... une gelée blanche sur des sillons profondément creusés.

– Ça des sillons, ça de la gelée ?... Mais ce sont des grattures de palette posées uniformément sur une toile salie. Ça n’a ni queue ni tête, ni haut ni bas, ni devant ni derrière.

– Peut-être... mais l’impression y est.

– Eh ben, elle est drôle l’impression !... Oh !... et ça ?

– Un Verger, de M. Sisley. Je vous recommande le petit arbre de droite ; il est gai ; mais l’impression !...

– Laissez-moi donc tranquille avec votre impression !... Ce n’est ni fait ni à faire. Mais voici une Vue de Melun, de M. Rouart, où il y a quelque chose dans les eaux. Par exemple, l’ombre du premier plan est bien cocasse.

– C’est la vibration du ton qui vous étonne.

– Dites le torchonné du ton, et je vous comprendrai mieux. – Ah ! Corot, Corot, que de crimes on commet en ton nom ! C’est toi qui as mis à la mode cette facture lâchée, ces frottis, ces éclaboussures, devant lesquels l’amateur s’est cabré pendant trente ans, et qu’il n’a acceptés que contraint et forcé par ton tranquille entêtement. Encore une fois la goutte d’eau a percé le rocher !

Le pauvre homme déraisonnait ainsi assez paisiblement et rien ne pouvait me faire prévoir l’accident fâcheux qui devait résulter de sa visite à cette exposition à tous crins. Il supporta même sans avarie majeure la vue des Bateaux de pêche sortant du port, de M. Claude Monet ; peut-être parce que je l’arrachai à cette contemplation dangereuse avant que les petites figures délétères du premier plan eussent produit leur effet. Malheureusement j’eus l’imprudence de le laisser trop longtemps devant le Boulevard des Capucines du même peintre.

– Ah ! ah ! ricana-t-il à la Méphisto, est-il assez réussi, celui-là !... En voilà de l’impression ou je ne m’y connais pas... Seulement veuillez me dire ce que représentent ces innombrables lichettes noires dans le bas du tableau ?

– Mais, répondis-je, ce sont des promeneurs.

– Alors je ressemble à ça quand je me promène sur le boulevard des Capucines ?... Sang et tonnerre ! Vous moquez-vous de moi à la fin ?

– Je vous assure, monsieur Vincent...

– Mais ces taches ont été obtenues par le procédé qu’on emploie pour le badigeonnage des granits de fontaine : Pif ! paf ! v’li ! v’lan ! Va comme je te pousse ! C’est inouï, effroyable ! J’en aurai un coup de sang bien-sûr !

J’essayai de le calmer en lui montrant le Canal Saint-Denis, de M. Lépine, et la Butte Montmartre, de M. Ottin, tous les deux assez fins de ton ; mais la fatalité était la plus forte ; les Choux de M. Pisarro [sic] l’arrêtèrent au passage, et de rouge il devint écarlate.

– Ce sont des choux, lui dis-je d’une voix doucement persuasive.

– Ah ! les malheureux, sont-ils assez caricaturés !... Je jure de n’en plus manger de ma vie !

– Pourtant ce n’est pas leur faute si le peintre...

– Taisez-vous !... ou je fais un malheur !

Tout à coup il poussa un grand cri on apercevant la Maison du pendu, de M. Paul Cézanne. Les empâtements prodigieux de ce petit bijou achevèrent l’œuvre commencée par le Boulevard des Capucines ; le père Vincent délirait.

D’abord sa folie fut assez douce. Se mettant an [sic] point de vue des Impressionnistes, il abondait dans leur sens.

– Boudin a du talent, me dit-il devant une plage de cet artiste ; mais pourquoi pignoche-t-il ainsi ses marines ?

– Ah ! vous trouvez sa peinture trop faite ?

– Sans contredit. Parlez-moi de Mlle Morisot ! Cette jeune personne ne s’amuse pas à reproduire une foule de détails oiseux. Lorsqu’elle a une main à peindre (la Lecture), elle donne autant de coups de brosse en long qu’il y a de doigts, et l’affaire est faite. Les niais qui cherchent la petite bête dans une main n’entendent rien à l’art impressif, et le grand Manet les chasserait de sa république.

– Alors M. Renoir suit la bonne voie, il n’y a rien de trop dans ses Moissonneurs. J’oserai même dire que ses figures...

– Sont encore trop étudiées.

– Ah ! Monsieur Vincent !... Mais voyez donc ces trois touches de couleur qui sont censées représenter un homme dans les blés.

– Il y en a deux de trop ; une seule suffisait.

Je jetai un coup d’œil sur l’élève de Bertin : son visage tournait au rouge sombre. Une catastrophe me parut imminente, et il était réservé à M. Monet de lui donner le dernier coup.

– Ah ! le voilà, le voilà ! s’écria-t-il devant le n°98. Je le reconnais le favori de papa Vincent ! Que représente cette toile ? Voyez au livret

– « IMPRESSION, Soleil levant. »

– Impression, j’en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l’impression là-dedans... Et quelle liberté, quelle aisance dans la facture ! Le papier peint à l’état embryonnaire est encore plus fait que cette marine-la !

– Cependant qu’auraient dit Michalon, Bidault, Boisselier et Bertin devant cette toile impressionnante ?

– Ne me parlez pas de ces hideux croûtons ! hurla le père Vincent. En rentrant chez moi, je crèverai leurs devants de cheminée!

Le malheureux reniait ses dieux !

En vain je cherchai à ranimer sa raison expirante en lui montrant une Levée d’étang, de M. Rouart, à laquelle il manque peu de chose pour être tout à fait bien ; une étude de château à Sannois, de M. Ottin, très - lumineuse et très - fine ; mais l’horrible l’attirait. La blanchisseuse, si mal blanchie, de M. Degas, lui faisait pousser des cris d’admiration.

Sisley lui-même lui paraissait mièvre et précieux. Pour flatter sa manie et de peur de l’irriter, je cherchais ce qu’il y avait de passable dans les tableaux à impression et je reconnaissais sans trop de peine que le pain, les raisins et la chaise du Déjeuner, de M. Monet, étaient de bons morceaux de peinture. Mais il repoussait ces concessions.

– Non, non I s’écriait-il. Monet faiblit là. Il sacrifie aux faux dieux de Meissonnier. Trop fait, trop fait, trop fait !... Parlez-moi de la Moderne Olympia, à la bonne heure ! Hélas ! allez la voir, celle-là ! Une femme pliée en deux à qui une négresse enlève le dernier voile pour l’offrir dans toute sa laideur aux regards charmés d’un fantoche brun. Vous vous souvenez de l’Olympia, de M. Manet ? Eh bien, c’était un chef-d’œuvre de dessin, de correction, de fini, comparée à celle de M. Cezanne.

Enfin le vase déborda. Le cerveau classique du père Vincent, attaqué de trop de côtés à la fois, se détraqua complètement. Il s’arrêta devant le gardien de Paris qui veille sur tous ces trésors, et, le prenant pour un portrait, se mit à m’en faire une critique très-accentuée.

– Est-il assez mauvais ! fit-il en haussant les épaules. De face il a deux yeux... et un nez... et une bouche !... Ce ne sont pas les impressionnistes qui auraient ainsi sacrifié au détail. Avec ce que le peintre a dépensé d’inutilités dans cette figure, Monet eût fait vingt gardiens de Paris !

– Si vous circuliez un peu, vous, lui dit le portrait,

– Vous l’entendez ! il ne lui manque même pas la parole !... Faut-il que le cuistre qui l’a pignoché ait passé du temps à le faire !

Et pour donner à son esthétique tout le sérieux convenable, le père Vincent se mit à danser la danse du scalp devant le gardien ahuri, en criant d’une voix étranglée :

– Hugh !... Je suis l’impression qui marche, le couteau à palette vengeur, le Boulevard des Capucines, de Monet, la Maison du pendu et la Moderne Olympia, de M. Cézanne ! Hugh ! hugh ! hugh !

1ère colonne de l'article

2ème colonne de l'article

3ème colonne de l'article

4ème colonne de l'article

5ème colonne de l'article

6ème colonne de l'article