1874 : le Pari(s) de l’impressionnisme

Notre projet

À l'occasion de la célébration des 150 ans de la Première exposition de 1874 rassemblant les artistes impressionnistes

« 1874 : le pari(s) de l’impressionnisme » a pour origine la volonté de rendre hommage au tableau Impression, Soleil Levant peint par Claude Monet entre l’hiver 1872-1873 et dont nous fêtons cette année le 150e anniversaire de sa création. De plus, 2024 sera, dans la même idée, l’année de célébration des 150 ans de la première exposition impressionniste. Une exposition virtuelle est un biais impactant pour le public car à la fois ludique et concret. C’est un moyen qui permet de rassembler tous ces tableaux en un lieu virtuel; ce qui est aujourd’hui rendu impossible physiquement, les nombreuses œuvres étant conservées de par le monde. Cet outil doit donc permettre aux visiteurs virtuels de retenir facilement les œuvres exposées ainsi que le contenu explicité en lien avec ces dernières.

Contexte historique

de la Première exposition organisée par la Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs du 15 avril au 15 mai 1874 au 35 boulevard des Capucines à Paris

De la création d'une Société anonyme coopérative à l'exposition de 1874

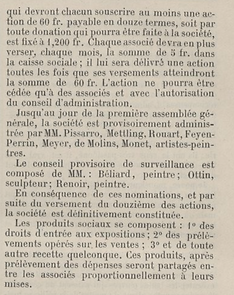

L’idée d’une exposition commence le 17 décembre 1873, avec la création d’une Société anonyme coopérative dont la charte de fondation de la société paraît dans La chronique des arts et de la curiosité (n°3, 17 janvier 1874, p. 19) :

« Société anonyme coopérative, à personnel et capital variables » créée pour une « durée de dix ans ». Cette Société a différents objectifs :

« 1° L’organisation d’expositions libres, sans jury ni récompenses honorifiques, où chacun des associés pourra exposer ses œuvres ;

2° La vente desdites œuvres ;

3°La publication, le plus tôt possible, d’un journal exclusivement relatif aux arts »

Dès la publication de la charte, plusieurs peintres sont chargés de l'administrer :

« Jusqu’au jour de la première assemblée générale, la société est provisoirement administrée par MM. Pissarro, Metting, Rouart, Feyen-Perrin, Meyer, de Molins, Monet, artistes peintres. Le conseil provisoire de surveillance est composé de MM : Béliard, peintre ; Ottin, sculpteur ; Renoir, peintre. »

Il est également à noter que dès l'écriture de la charte de fondation, aucune référence n'est faite à une esthétique commune. Le but semble être d’abord économique. En effet, les expositions prévues devaient permettre à chaque sociétaire de montrer ses œuvres dans de meilleures conditions d’expositions et de présentation qu’au Salon. Cette analyse est conduite dans l'ouvrage Sociétés des artistes et institutions officielles dans la seconde moitié du XIXe siècle, Romantisme, n°54, 1986, p. 89-113, écrit par Jean-Paul Bouillon. En effet, la création d'une société n'est pas un évènement novateur en tant que tel puisque cela existe dès les années 1860. Ainsi, la création de cette société en 1873 est une réponse à la fois économique et sociale qui pallie les dysfonctionnements institutionnels du Salon et de l’Ecole des Beaux-Arts.

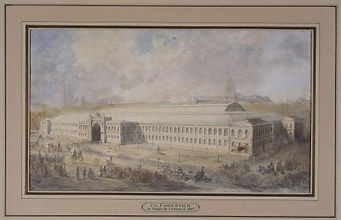

FORESTIER Charles, Le Palais de l'Industrie, en 1867, 1er arrondissement,

1867, dessin, 19,9 x 34,3 cm, Paris, musée Carnavalet.

En 1872, la place manque au Palais de l’Industrie, occupé en partie par le ministère des Finances. Le jury du Salon procède à une sélection dans les œuvres proposées. Les artistes se voient contraints de n’envoyer que deux œuvres pour un total inférieur à deux mille œuvres. Ce nombre se réduit encore en 1873 où seules 1491 sont acceptées au Salon. Les contestations sont nombreuses. Les artistes exigent la tenue d’un salon annexe. L’empereur Napoléon III autorise alors la tenue d’un “Salon des Refusés” au sein d’un pavillon secondaire, situé en face du palais de l’Industrie. Cependant, cette proposition ne comble pas entièrement les demandes de ces artistes qui souhaitent exposer et vendre leurs réalisations d’une autre manière.

Moniteur universel, n°114, 24 avril 1863, p. 2.

En outre, les peintres à l’origine de la création de cette Société anonyme coopérative sont en grande difficulté financière, à l’image de Monet, Renoir ou encore Pissarro. Cette précarité les pousse à organiser au plus vite une exposition indépendante, dans l’espoir d’obtenir de la reconnaissance. La décision est prise d’organiser cette exposition le 15 avril 1874, au sein des anciens ateliers photographiques de Félix Tournachon, dit Nadar au 35 boulevard des Capucines.

NADAR, Atelier de Nadar au 35, boulevard des Capucines à Paris, 1861-1872, photographie, Paris, BNF.

Première exposition, 1874

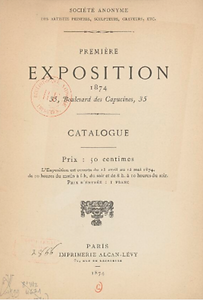

La première manifestation artistique organisée par cette nouvelle Société anonyme coopérative est simplement désignée dans le catalogue de l'exposition sous le nom de "Première exposition, 1874". Elle regroupe trente et un artistes aux styles très différents. Le catalogue de l'exposition comprend 165 numéros.

Catalogue de la Première exposition, 1874,

couverture et page n°3.

Le recrutement de nouveaux participants devant remplir les anciens ateliers photographiques de Nadar est largement mené par le peintre Edgar Degas. Il adresse des lettres à James Tissot et Alphonse Legros pour les convaincre. Toutefois, ces deux artistes étant à Londres au moment de l’exposition, aucun des deux ne pourra y exposer. De leurs côtés, les peintres Berthe Morisot, Guiseppe De Nittis, Léopold Levert ainsi que les graveurs Félix Bracquemond et Ludovic Napoléon Lepic acceptent de participer. Cependant, bien que considéré comme chef du mouvement, Edouard Manet se fait remarquer par son absence.

FANTIN-LATOUR Henri, Un atelier aux Batignolles, en 1870,

huile sur toile, 204 x 273,5 cm, Paris, musée d'Orsay

© Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

"De gauche à droite, Otto Schölderer, peintre allemand [...] ; Manet, le visage aigu, assis devant son chevalet ; Auguste Renoir, coiffé d'un chapeau ; Zacharie Astruc, sculpteur et journaliste ; Emile Zola [...]; Edmond Maître, [...] ; Frédéric Bazille, [...] ; enfin, Claude Monet."

L’accrochage de cette exposition garde aujourd’hui sa part de mystère. Seule la critique permet la formulation de quelques hypothèses. L’exposition se compose de six à huit salles, réparties sur deux niveaux. Les œuvres choisies semblent accrochées par ordre alphabétique au sein d’une scénographie aérée et soignée, sur un ou deux rangs seulement. Cette exposition est l’occasion pour le spectateur d’observer des ensembles importants d'œuvres d’un même artiste. La perception de la peinture est alors différente.

Accrochage "style Salon" en 1880

DANTAN Edouard, Un coin de Salon 1880,

en 1880, huile sur toile, 97,2 x 130,2 cm,

Collection particulière.

Si la médiatisation n’est pas très importante, on recense tout de même une cinquantaine d'articles sur l’exposition. De nombreuses critiques sont positives, comme celle de Chesneau, mais une bonne partie est choquée par les œuvres de certains artistes, notamment les esquisses de Renoir ou les "impressions" de Monet.

En effet, au fur et à mesure des comptes-rendus de l’exposition, le mot impression prend une importance accrue à cause du tableau de Claude Monet, Impression, soleil levant. L'œuvre est en réalité peu évoquée dans les comptes rendus critiques mais Leroy invente le terme "impressionniste" dans un article humoristique du Charivari. Le terme s’ancre alors dans le vocabulaire de l’époque. C’est certainement parce que le critique plus sérieux et reconnu Castagnary l’utilise que le terme s’implante notamment dans sa première définition caractérisant le groupe.

LEROY Louis, « L'Exposition des impressionnistes », LE CHARIVARI, 25 avril 1874, 5ème colonne, p. 3.

Toutefois, ce terme s'applique principalement à Monet et à ses œuvres mais il ne peut s'appliquer à tous les peintres notamment Degas qui ne peint ni rapidement, ni en extérieur. Tardivement, plusieurs critiques tels que Jules Clarétie évoquent ce malentendu naissant.

Cette Première exposition a finalement obtenu un succès d’estime mais elle est décevante d’un point de vue commercial. En effet, le public n’est pas venu en masse puisqu'il y a eu seulement 3500 visiteurs en quatre semaines (400 000 personnes visitent le Salon la même année). Ainsi, lors d’une assemblée générale du 17 décembre 1874, chaque membre se voit obligé de payer 184 francs pour payer les dettes et les membres décident de liquider la société. Les prochaines expositions, que l'on nomme alors impressionnistes, seront organisées selon d’autres système

Caricature de l'exposition de 1874 par CHAM, Le Charivari

"Révolution dans la peinture ! Et un début terrorisant."

Atelier du 35 boulevard des Capucines, Félix Nadar, après 1860, Paris, BNF, Département des Estampes et de la photographie.